Dies ist ein Gastbeitrag von Dana Atzpodien (Universität Münster).

Die Verlagerung der Lehre in den Online-Betrieb hatte erhebliche Auswirkungen auf den Prüfungsbetrieb an den politikwissenschaftlichen Instituten deutscher Universitäten. Waren an vielen Standorten vor der Pandemie Präsenzklausuren im Hörsaal Standard bei der Prüfung großer Lerngruppen, stehen viele Lehrende nun vor der Herausforderung, Alternativen zu entwickeln. Neben Online-Klausuren rücken dabei sogenannte „Take Home Exams“ in den Fokus. Warum Take Home Exams auch unabhängig von digitalen Hochschulsemestern eine willkommene Ergänzung des Prüfungsportfolios in der Politikwissenschaft sind, werde ich in diesem Blogbeitrag ausformulieren.

Zunächst werde ich erläutern was Take Home Exams überhaupt sind und was bei der Konzeption, Vorbereitung, Durchführung und Bewertung für Prüfende zu beachten ist. Anschließend folgen zwei Praxisbeispiele aus meiner Lehre am Institut für Politikwissenschaft der Universität Münster: Ein Take Home Exam in Anlehnung an eine Klausur und ein Take Home Exam in Anlehnung an eine Hausarbeit. Danach gehe ich auf das Feedback der Studierenden zu den beiden Prüfungen ein und ziehe mein eigenes Resümee. Nach dem abschließenden allgemeineren Fazit folgen noch weiterführende Links zur umfassenden Auseinandersetzung mit der Prüfungsform.

Dieser Blogbeitrag fasst die zentralen Inhalte des Zoom-Workshops vom 4. Mai 2021 zusammen. Den gesamten Vortrag können Sie sich auf YouTube ansehen.

Take Home Exams

Beim Take Home Exam bearbeiten die Studierenden „eine oder mehrere vorgegebene Fragestellungen schriftlich oder elektronisch, eigenständig, ohne Aufsicht, ggf. unter Nutzung von zugelassenen Hilfsmitteln, im Umfang einer bestimmten Bearbeitungsdauer und in einem festgelegten Bearbeitungszeitrahmen, der länger als die eigentliche Bearbeitungsdauer der Prüfungsleistung sein kann“ (Universität Hamburg 2021).

Das Take Home Exam bietet als digitale Prüfungsform einige Vorteile gegenüber einer klassischen Klausur: Insbesondere während der Pandemie müssen die Studierenden für die Prüfung nicht in die Universität kommen und können die Prüfung zu Hause oder an einem Ort ihrer Wahl ablegen. D.h. die Prüfenden müssen sich nicht mit der Raumplanung oder einem Hygienekonzept auseinandersetzen. Durch die individuelle Gestaltung der Prüfungsumgebung ist es den Studierenden möglich, ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Wenn die Prüfungszeit dann auch noch angemessen länger als die eigentliche Bearbeitungszeit ist, können außerdem Pausen eingelegt sowie Care-Verpflichtungen und Lohnarbeit nachgegangen werden. Ebenso wie bei einer Hausarbeit zeichnet sich die Prüfungsform daher durch ein hohes Maß an Vertrauen gegenüber den Studierenden und Eigenverantwortung aus. Es wird auf eine Überwachung, wie bei einigen Online-Klausuren, via Videokamera oder Tonaufnahmen verzichtet und es gibt keinen Eingriff in die Privatsphäre der Studierenden. Das Format des Take Home Exams ermöglicht es, gegenüber einer Online-Klausur, darüber hinaus technische Probleme besser aufzufangen bzw. setzt die Studierenden und Prüfenden nicht so unter Druck wie bei einem engeren Zeitfenster. Die Studierenden benötigen auch nicht durchgängig oder stabil einen Internetzugang, sondern nur beim Down- und Upload der Aufgabenstellung und Abgabe der Prüfung.

Die begrenzte Bearbeitungszeit bietet trotz der gegebenen Freiheiten mehr Planungssicherheit für alle Beteiligten. Planungssicherheit ist sowohl für die Studierenden als auch die Prüfenden von Vorteil, da am Ende des Semesters meist mehrere Prüfungen koordiniert werden müssen. Außerdem kann anders als bei Klausuren die Arbeitsbelastung für die Studierenden gestreut werden.

| (Online) Klausur | Take Home Exam | Hausarbeit | |

| Durchführung | Prüfungszeit entspricht der Länge der Bearbeitungszeit | Prüfungszeit entspricht der Länge der Bearbeitungszeit plus Puffer | Prüfungszeit ist unabhängig von der Bearbeitungszeit: Abgabefrist meist Ende des Semesters |

| Kompetenzbereiche

(Hochschulrektorenkonferenz 2015) |

(1) Erinnern und verstehen (2) Anwenden |

(2) Anwenden (3) Analysieren und Bewerten (4) Erweitern und Erschaffen |

(1) – (4) |

| Vorbereitung | Probeklausur Aufgabenstellung und Erwartungshorizont Technische Infrastruktur |

Probe Take Home Exam

Aufgabenstellung und Erwartungshorizont |

Beispiele Individuelle Sprechstunde(n) mit Studierenden |

| Bewertung | Automatisiert und händisch Inhalte gemäß Erwartungshorizont |

Händisch Inhalte und Struktur gemäß Erwartungshorizont(Inhalt individuell) |

Händisch Struktur gemäß Erwartungshorizont Inhalt individuell |

Bevor ich final auf die beiden von mir selber erprobten Formate von Take Home Exams und die Erfahrungen mit meinen Studierenden berichte, werde ich allgemeiner auf die Konzeption, Vorbereitung, Durchführung und Bewertung der Take Home Exams eingehen.

Konzeption

Das Take Home Exam ist ein flexibler Hybrid aus einer klassischen (Online-) Klausur und einer Hausarbeit. Dabei können sowohl die Form als auch die Inhalte auf das jeweilige Vorlesungs- bzw. Seminarkonzept und die Studienleistung angepasst werden und vice versa. Schreiben die Studierenden in der Studienleistung Essays oder fertigen Flussdiagramme an, kann dies auch Bestandteil des Take Home Exams sein. Grundsätzlich empfiehlt sich bei der Konzeption eine Abstimmung auf die für das Seminar formulierten Lern- und Kompetenzziele. Der Umfang des Seminars und der Prüfungsleistung kann wiederum mit der Prüfungsordnung abgeglichen werden.

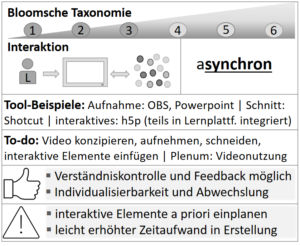

Im Gegensatz zur Klausur und ähnlich zur Hausarbeit ist das Take Home Exam darüber hinaus durch die längere Bearbeitungszeit eine ausgezeichnete Option, um die Prüfung als eine Fortsetzung des Lernprozesses für die Studierenden zu gestalten anstelle einer reinen Abfrage von vorher vermitteltem Wissen. Die Studierenden können die Zeit bei den Aufgaben der höheren Kompetenzbereiche für Reflexion nutzen und ihr gelerntes Wissen anwenden (Bengtsson 2019). Komplexere Aufgaben aus den höheren Kompetenzbereichen erschweren außerdem wissenschaftliches Fehlverhalten. Es bieten sich insbesondere die Anforderungsniveaus „Anwenden“, „Analysieren und Bewerten“ sowie „Erweitern und Erschaffen“ an, wobei die ersten beiden gut miteinander verbunden werden können. Eine Aufgabenstellung im Anforderungsbereich „Erweitern und Erschaffen“ verlangt von den Studierenden deutlich mehr und kann schwer zeitlich kalkuliert werden, was zu einer Überforderung bei den Studierenden führen kann. Für eine primäre Prüfung dieses Anforderungsbereichs bietet sich die klassische Hausarbeit als Prüfungsformat an. Um auch die Bewertung der Aufgaben höherer Anforderungsbereiche zu vereinfachen, sollte bei der Konzeption des Take Home Exams notiert werden, welche und in welchem Umfang die Studierenden Hilfsmittel nutzen dürfen und wie sie diese sichtbar machen müssen.

Einzig das Anforderungsniveau „Erinnern und Verstehen“ bietet sich nicht für ein Take Home Exam an, da es grundsätzlich als open book-Format angelegt ist. Wenn die Studierenden die Prüfung zu Hause ablegen, stehen Ihnen prinzipiell alle Seminarunterlagen, Kommiliton*innen und das Internet offen. Die Studierenden könnten die Antworten zu einfachen Wissensabfragen also einfach kopieren. Bei Aufgaben der höheren Anforderungsbereiche ist dies nicht so leicht möglich.

Um die Länge der Prüfung und damit die Bearbeitungszeit zu kalkulieren, empfiehlt es sich einen detaillierten Erwartungshorizont zu erarbeiten. Dieser kommt den Dozierenden dann auch bei der Auswertung zugute. Anders als bei einer Klausur können hier neben den inhaltlichen Anforderungen auch Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, wie die Zitation, angemessen berücksichtigt werden.

Vorbereitung

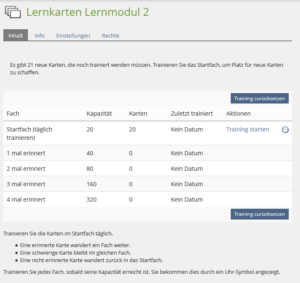

Die Vorbereitung eines Take Home Exams besteht aus universitätsspezifischen, technischen, rechtlichen und letztendlich inhaltlichen Aspekten. Zunächst sollten sich Dozierende informieren, ob ihre Universität das Take Home Exam als Prüfungsform zugelassen hat und wenn ja, ob es dafür Regelungen gibt. Dann stellt sich die Frage nach der technischen Umsetzung: Es ist wenig ratsam die Verteilung und Abgabe der Aufgaben per Mail zu koordinieren. An der Universität Münster beispielsweise werden alle Online-Prüfungen des Instituts für Politikwissenschaft auf der Plattform ExamWeb durchgeführt. Für diese gibt es wiederum einheitliche Regelungen zur Prüfungsanmeldung, ‑durchführung und ‑dokumentation, was die rechtliche Absicherung für die Prüfenden und Studierenden erleichtert. Sollte es gesonderte Prüfungsplattformen geben, sollten die Prüfenden die Studierenden darauf vorbereiten und am besten vorab der Prüfung alle Studierenden dort einen Testlauf durchführen lassen. Bei dem Testlauf können außerdem die Dokumentationsanforderungen getestet werden.

Wenn die administrativen Aspekte geklärt sind und Dozierende die Prüfung seminarspezifisch konzipiert haben, sollten sie die Modalitäten des bisher wenig bekannten Formats umfassend an die Studierenden kommunizieren. Das heißt auch, je „ungewöhnlicher“ die Konzeption der Prüfung und je abweichender vom Modus des Seminars, desto umfangreicher empfiehlt sich die Absprache mit Studierenden. Aus meiner Erfahrung sind eine genaue Ausformulierung der Anforderungen und Bewertungskriterien hilfreich, weil sie den Studierenden Unsicherheiten nehmen. Ebenso wie bei einer Klausur oder Hausarbeit sollte vor der Prüfung im Seminar Zeit gegeben werden, Fragen zum Prüfungsformat und Inhalten zu stellen. Damit vermeiden Prüfende außerdem, dass Studierende unterschiedliche Informationen erreichen.

Abschließend sollte vorher bekannt gemacht werden, an wen sich die Studierenden bei technischen und inhaltlichen Problemen während der Prüfungsdurchführung wenden können.

Durchführung

Während der Durchführung der Prüfung zahlt sich eine umfassende Prüfungsvorbereitung und klare Kommunikation mit den Studierenden aus. Im besten Fall läuft alles nach Plan und es kommen keine Fragen oder Probleme auf. Und falls doch, greifen die Sicherheitsnetze.

Die Prüfung startet mit der automatisierten Bereitstellung der Aufgabenstellung. Wenn vorher schon alle formalen Anforderungen auf der Prüfungsplattform hochgeladen waren, bietet es sich an, ein gesondertes Dokument für die Aufgabenstellung zu erstellen. Diese Informationen können aber auch alle in einem barrierefreien pdf-Dokument bereitgestellt werden.

Ebenso sollten sich die Information für den Notfallkontakt bei Problemen während der Prüfung sowie die Upload-Funktion für das Einreichen der erbrachten Leistung auf der Prüfungsplattform befinden. Auch hier bietet sich eine automatisierte Lösung an, die den Upload der Prüfung nach Ablauf der Frist blockiert.

Die Studierenden geben Ihre Ausarbeitung innerhalb des Bearbeitungszeitraumes ab und müssen dem Dokument, wie bei einer Hausarbeit, eine Eigenständigkeitserklärung beilegen.

Bewertung

Nach Ablauf der Bearbeitungszeit kann direkt mit der Korrektur der Take Home Exams begonnen werden. Dies orientiert sich an dem vorher erstellten Erwartungshorizont und Notenschlüssel. Wie bei anderen Prüfungen bietet es sich auch hier an, einen Erwartungshorizont pro Prüfungsleistung und Studierenden auszufüllen und eine individuelle Dokumentation über die Leistungsevaluation anzufertigen.

Neben der Leistungsdokumentation sollten die Prüfenden auch die Prüfungsplattform, bzw. -durchführung dokumentieren. Dies orientiert sich an den universitäts- und plattformspezifischen Vorgaben. Mit der Dokumentation der Prüfungsplattform kann für spätere Fragen belegt werden, welche Informationen den Studierenden zur Verfügung gestellt oder welche Anforderungen kommuniziert wurden.

Nach der Korrektur werden die individuellen Leistungsevaluationen sowie die Prüfungsdokumentation an das Prüfungsamt gesendet und die Prüfung ist für den Prüfenden final abgeschlossen.

Praxisbeispiele

Ich habe in meiner Lehre bereits zwei Versionen eines Take Home Exams als Prüfungsleistung zum Seminarabschluss erprobt. Einmal in Anlehnung an eine Klausur und einmal in Anlehnung an eine Hausarbeit.

Das Take Home Exam in Anlehnung an eine Klausur beinhaltete einen Block den Anforderungsbereiches 1 und 2 bei dem die Studierenden sowohl Wissen reproduzieren und angemessen mit Zitation versehen mussten. Dies bot sich an, da die Studierenden im ersten Semester waren und noch wenig Erfahrung mit Klausuren, universitären Prüfungen im Allgemeinen und wissenschaftlichen Arbeiten hatten. Ziel des Seminars und der Prüfung war es Grundlagen zu vermitteln und diese auch zu prüfen, ohne eine reine Wissensabfrage durchzuführen. Diese bietet sich, wie beschrieben, nicht für eine open book-Prüfung an. Auch der restliche Teil der Prüfung bewegte sich mit Essay-Aufgaben maximal im Anforderungsbereich 3.

Das Take Home Exam in Anlehnung an eine Hausarbeit richtete sich an Studierende eines Lektürekurses im fortgeschrittenen Studium. Es prüfte Aufgabenstellungen im Anforderungsbereich 3 und 4, aber gab den Studierenden anders als bei einer Hausarbeit bei der die Studierenden das Thema und die Fragestellung frei wählen, detaillierte Aufgabenstellungen.

Praxisbeispiel I: Take Home Exam in Anlehnung an eine Klausur

Ein Take Home Exam in Anlehnung an eine Klausur konzipierte ich für mein Seminar „Grundlagen der empirischen Parteienforschung“ im Wintersemester 2020/21 an der Universität Münster. Das Seminar war ein Einführungsseminar und richtete sich vor allem an Studierende im Grundstudium.

Das Seminar bestand aus Selbstlernphasen und Präsenzphasen zum persönlichen Austausch. In den Selbstlernphasen erarbeiteten die Studierenden die Seminarlektüre, nutzten ein Online Austauschforum zur Diskussion und fertigten Mindmaps, Essays oder eine stichpunktartige Zusammenfassung der Seminarliteratur an. Zu jeder Form der Studienleistung gab es einen Erwartungshorizont und zu den Essays auch bis zu zweimal individuellem Feedback. Durch diese Vorbereitung und Übung aus dem Seminar bot es sich an, die Essays auch mit in die Prüfung zu integrieren.

Die 24 Studierenden, die an der Prüfung teilnahmen, erhielten 48 Stunden Prüfungszeit, um die folgenden Aufgaben zu bearbeiten:

- Im Wissensteil galt es 7 Fragen in Stichpunkten und mit Zitation versehen zu beantworten (insgesamt maximal 15 Punkte).

- Der Essayteil bestand aus drei Themenblöcken, aus denen die Studierende zwei auswählen und bearbeiten mussten (je Essay maximal 15 Punkte). In jedem thematischen Block schrieben die Studierenden einen Essay und wählten dafür wiederum aus zwei vorformulierten Fragestellungen, bzw. kontroversen Hypothesen aus. Die Essays sollten maximal 1000 Wörter lang sein und thematisierten im Seminar bearbeitete Theorien und Fälle.

- Die formalen Anforderungen wie Layout, Zitation und Literaturverzeichnis wurden gesondert mit bis zu maximal 5 Punkten bewertet.

Praxisbeispiel II: Take Home Exam in Anlehnung an eine Hausarbeit

Ein Take Home Exam in Anlehnung an eine Hausarbeit konzipierte ich für mein Seminar „Quantitative Texte lesen und verstehen!“ noch vor der Pandemie im Wintersemester 2019/20 an der Universität Münster. Das Seminar war ein Lektürekurs und richtete sich vor allem an Studierende in fortgeschrittenen Semestern bzw. im vertiefenden Studium.

Im Seminar erarbeiteten wir uns anhand von theoretischen und empirischen Texten die Grundlagen der Erstellung eines Forschungsdesigns. Außerdem gehörte zu der Studienleistung und Seminarinhalten die Anfertigung eines Flussdiagramms, welches einen quantitativen, empirischen Forschungsprozess abbildete. Für das Take Home Exam erhielten die Studierenden 120 Stunden bzw. 5 Tage Bearbeitungszeit und sollten ein Forschungsexposé, bzw. Forschungsdesign samt Flussdiagramm anfertigen.

Die Studierenden konnten aus zwei Themenblöcken mit vorformulierten Forschungsfragen und passender Literatur auswählen. Die Themenblöcke orientierten sich an dem im Seminar bearbeiteten empirischen Literatur. Pro Themenblock gab es eine vorformulierte Forschungsfrage, die die Studierenden so bearbeiten oder nach eigenen Wünschen abändern konnten. Ziel des Take Home Exams war, einen hypothetischen Forschungsprozess zu der genannten Forschungsfrage zu bearbeiten und methodische Herausforderungen und Limitierungen dazustellen sowie kritisch zu diskutieren.

Beispiel aus dem Themenblock „Wahlforschung“

Puzzle: Unterschiede von Wähler*innen verschiedener Parteien

Fragestellung: Welche Eigenschaften/Interessen/Positionen/Parteienidentifikation (Erkenntnisinteresse) haben die Wähler*innen der Partei (SPD/CDU/CSU/Die Grünen/FDP/Die Linke/AfD oder Nicht-Wähler*innen) bei der Wahl (Analysezeitraum und -ort) in (Bundes-)Land (im Vergleich zu XX)?

Die Studierenden sollten dann im ersten Schritt die Fragestellung auf den Analysegegenstand, -zeitraum, und Ihr genaues Forschungsinteresse spezifizieren. Anschließend fertigten sie ein kommentiertes Flussdiagramm zu Ihrem hypothetischen Forschungsprozess an. Den größten Umfang besaß die schriftliche Ausarbeitung zum Flussdiagramm, welches Spezifikationen des Forschungsprozesses offenlegte, mögliche Herausforderungen bei der Umsetzung benannte und Lösungsansätze diskutierte.

Dazu sollten die Studierenden einen kurzen Forschungsstand auf Grundlage der von mir bereitgestellten Literatur ausarbeiten und die Konzepte ausfindig machen, die für die Bearbeitung der Forschungsfrage relevant sind ohne sie umfassend darzustellen. Vielmehr bot diese Ausarbeitung die (rudimentäre) Grundlage für den methodischen Teil des Forschungsdesigns. Anschließend sollten Sie Forschungshypothesen präsentieren und die Auswahl der von ihnen verwendeten Daten und Analysemethode rechtfertigen. Da es sich um ein Forschungsexposé handelte, sollten die zu erwartenden Ergebnisse abschließend besprochen werden. Dies meinte nicht die inhaltlichen Ergebnisse, sondern die Form, in der die Studierenden die Ergebnisse präsentieren würden und welche Implikationen (nicht) möglich sind mit der Art der gewählten Analysemethode.

Dieses sehr frei gestaltete Take Home Exam wurde von vier Studierenden geschrieben, da das Seminar nur von fünf Personen besucht wurde. Daher war auch die Vorbereitung auf diese Prüfungsform sehr intensiv. Ohne viel Austausch zu der Prüfungsform und den Anforderungen (Erwartungen der Dozierenden) wäre es sonst sicherlich schnell zu einem Missverständnis bei den Studierenden und Frustration gekommen. Da die Studierenden die Prüfungsform in Teilen außerdem im Seminar vorher erproben konnten und Feedback dazu bekamen, funktionierte das Take Home Exam sehr gut. Die Studierenden konnten sich kreativ und individuell mit methodischen Problemen auseinandersetzen und zeigten eine hohe Methodenkompetenz für quantitative, empirische Parteienforschung.

Feedback der Studierenden

Die Studierenden meldeten zurück, dass sie die Hilfestellung per Mail während der Bearbeitung angenehm empfanden. Hier kamen vor allem Fragen zur Zitation und ob bspw. Antworten in Stichpunkten ganze Sätze bedeuteten. Die Aufgabenstellung war so wie erwartet und vorher kommuniziert, insbesondere die Auswahlmöglichkeiten gefiel den Studierenden. Auch die Vereinbarkeit mit anderen Aufgaben wie Lohnarbeit oder anderen Prüfungen, die zeitlich nicht so flexibel terminiert waren, sowie die individuelle Zeiteinteilung lobten einige Studierende.

Trotz des positiven Feedbacks meldeten vereinzelt Studierende, dass sie vor allem als Erstsemester mit den Anforderungen des wissenschaftlichen Arbeitens überfordert waren und sich dadurch besonders unter Zeitdruck gesetzt gefühlt haben. Ebenso empfanden einige beim Take Home Exam, welches an eine Klausur angelehnt war, die Bearbeitungszeit als zu lang im Verhältnis zur Prüfungszeit. Sie empfohlen mir in Zukunft nur ein Essay anfertigen zu lassen. Durch das für einige Studierende schlecht aufeinander abgestimmte Verhältnis von Bearbeitungs- und Prüfungszeit konnten diese nicht ihren Care-Verpflichtungen nachkommen oder mussten in der Nacht an den Aufgaben arbeiten. Gleichzeitig lade die längere Prüfungszeit dazu ein, diese auch ganz zur Bearbeitung der Aufgaben zu nutzen und schaffe dadurch einfach eine lange Bearbeitungszeit und keine Pausen. Ebenso formulierten die Erstsemester, dass das Prüfungsformat, wenn es unbekannt ist, sehr schlecht einzuschätzen sei und daher den Stresslevel im Vergleich zu einer bekannten Klausur oder Hausarbeit erhöhe.

Meine Lehren für zukünftige Take Home Exams

Grundsätzlich erfordert die bisher bei den Studierenden noch wenig bekannte Prüfungsform viel Vorarbeit, um Unsicherheiten auszuräumen und eine faire Prüfungsvorbereitung für die Studierenden zu ermöglichen. Dies ist insbesondere für Studierende der ersten Semester herausfordernd. Sie beherrschen die Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens noch nicht aus dem Effeff und haben auch für die zu prüfenden Inhalte weniger Anknüpfungspunkte. Dadurch benötigen sie zur Bearbeitung vermeintlich eindimensionaler Aufgaben mehr Zeit als Studierende, die bspw. Zitation oder Literaturrecherche bereits mehrfach erproben konnten.

Als besondere Herausforderung empfand ich die Einschätzung einer angemessenen Bearbeitungszeit auf dessen Grundlage ich die Prüfungszeit bestimmen kann. Wie beschrieben, haben die Studierenden angemerkt, dass sie die Bearbeitungszeit als zu kurz kalkuliert empfanden und dadurch die gesamte Prüfungszeit nutzen. Das möchte ich als Prüfende in Zukunft unbedingt verhindern.

Um eine realistische Einschätzung der Bearbeitungszeit zu erhalten, kann vor der Konzeption des Take Home Exams erfragt werden, wie lange die Studierenden z.B. für einen Essay oder die Anfertigung eines Flussdiagramms benötigen. Die Kalkulation der Bearbeitungszeit durch die fehlenden Erfahrungswerte bleibt jedoch die größte Herausforderung bei der Konzeption des Take Home Exams. Fehlkalkulationen fallen dann besonders ins Gewicht, wenn die Prüfungszeit nur wenig länger als die Bearbeitungszeit konzipiert wurde. Daher ist mein Tipp mit der Bearbeitungszeit großzügig zu kalkulieren. Die Prüfenden können aus Fehlkalkulationen lernen, aber es wäre ärgerlich, wenn die Studierenden in einer Prüfung, die eigentlich Zeitdruck nehmen sollte, unter starken Zeitdruck geraten. Hier muss aber wieder berücksichtigt werden, dass einige Studierende unabhängig von der Bearbeitungszeit die gesamte Prüfungszeit nutzen, um ihre Leistung zu optimieren. Da kann auch eine gute Kalkulation der Bearbeitungszeit nicht helfen. Es ist also mit dem Take Home Exam nicht möglich allen gerecht zu werden.

Jedoch, und das ist für alle Beteiligten meiner Take Home Exams eine positive Erfahrung: die Take Home Exams wurden von mir durchschnittlich besser benotet als die klassischen Klausuren und es gab im Vergleich zu den Hausarbeiten weniger Ausreißer nach unten.

Fazit

Trotz des durchaus durchwachsenen Feedbacks meiner Studierenden, denke ich, dass Take Home Exams ein großes Potenzial für den Prüfungsbetrieb in der Politikwissenschaft während und nach der Pandemie haben. Es ist nur eine Frage der Zeit bis alle Beteiligten auf Erfahrungswerte zurückgreifen können und mit den Prüfungscharakteristika vertraut sind.

Als Hybride zwischen Klausur und Hausarbeit können Take Home Exams nicht nur auf die Seminarinhalte zugeschnitten werden, sondern bieten für alle Beteiligten vielfältige Vorteile und insbesondere im Vergleich zur Klausur mehr Freiheiten. Die bessere Vereinbarkeit mit anderen Verpflichtungen, weniger Zeitdruck, die Prüfungsdurchführung zu Hause und das open book-Format sind überzeugend. Darüber hinaus, müssen sich Prüfende nicht um Hygienekonzepte und auch nach der Pandemie um die Bereitstellung einer angemessenen Prüfungsumgebung kümmern. Mir gefällt das Format der Take Home Exams besonders gut, da trotz des begrenzten Bearbeitungszeitraums eigenverantwortliches Lernen ermöglicht und Zeit zur Reflexion gibt. Es geht nicht um reine Wissensreproduktion, sondern um Aufgaben im Anforderungsbereichen 2 bis 4. Die Studierenden sollen (2) anwenden, (3) analysieren und bewerten sowie (4) erweitern und erschaffen. Damit ist das Take Home Exam ist eine willkommene Ergänzung des Prüfungsportfolios in der Politikwissenschaft, welches die Studierenden weg von verschulten Lernabfragen hin zum eigenverantwortlichen Arbeiten begleitet, ohne sie direkt mit den umfangreichen Anforderungen einer Hausarbeit zu überfordern.

Diese Flexibilität der Take Home Exams in der Durchführung und Inhalt machen sie besonders attraktiv, um passgenau zu prüfen und Prüfung den Seminarkonzepten und dem Niveau der Studierenden anzupassen. Meiner Erfahrung nach eignen sie sich dabei insbesondere für kleinere Gruppen von Studierenden bis 15 Personen. Inwiefern sich das Format auch für große Vorlesungen und als Ersatz für bspw. Eingangsklausuren eignet, kann ich nicht einschätzen. Der Korrekturaufwand der Aufgaben mit höherem Anforderungsbereich könnte hier schnell zum K.O.-Kriterium werden.

Auch wenn Take Home Exams in Zukunft sicher nicht alle Klausuren und erst recht nicht Hausarbeiten ersetzten können, möchte ich alle Prüfenden der Politikwissenschaft ermutigen sich das Format genauer anzusehen. Eventuell ist es gar nicht so schwer bestehende Klausuren in Take Home Exams umzuwandeln. Und wenn eine neue Prüfung konzipiert werden muss, warum dann nicht auch mal ein Take Home Exam?

Weiterführende Links

Informationen beispielhafter deutscher Universitäten

- Universität Bremen: Take Home Exam über Stud.IP

- Universität Göttingen 2021: Online Prüfen

- Universität Hamburg 2021: Take-Home-Exams. Die alternative digitale Prüfungsart zur Klausur in Präsenz.

- Universität Paderborn 2021: Take Home Exam – kleine Ausarbeitung (24-, 48- oder 72-Stunden-Arbeit)

Wissenschaftliche Texte

- Cleophas et al. 2021: Who’s Cheating? Mining Patterns of Collusion from Text and Events in Online Exams

- Bengtsson 2019: Take-Home Exams in Higher Education: A Systematic Review.

- Guangul et al. 2020: Challenges of remote assessment in higher education in the context of COVID-19: a case study of Middle East College.

- Şenel und Şenel 2021: Use of take-home exam for remote assessment: A case study from Turkey

Quellenangaben

Bengtsson, Lars (2019): Take-Home Exams in Higher Education: A Systematic Review. In: Education Sciences 9 (4), S. 267. DOI: 10.3390/educsci9040267.

Cleophas, Catherine; Hoennige, Christoph; Meisel, Frank; Meyer, Philipp (2021): Who’s Cheating? Mining Patterns of Collusion from Text and Events in Online Exams. In: SSRN Journal. DOI: 10.2139/ssrn.3824821.

Guangul, Fiseha M.; Suhail, Adeel H.; Khalit, Muhammad I.; Khidhir, Basim A. (2020): Challenges of remote assessment in higher education in the context of COVID-19: a case study of Middle East College. In: Educ Asse Eval Acc 32 (4), S. 1–17. DOI: 10.1007/s11092-020-09340-w.

Hochschulrektorenkonferenz (Hg.) (2015): Kompetenzorientiert prüfen. Zum Lernergebnis passende Prüfungsaufgaben (Nexus Impulse für die Praxis, 4). Online verfügbar unter www.hrk-nexus.de/impulse/kompetenzorientiertpruefen.pdf, zuletzt geprüft am 13.07.2021.

Şenel, Selma; Şenel, Hüseyin Can (2021): Use of Take-Home-Exams for Remote Assessment: A Case Study. In: Journal of Educational Technology and Online Learning. DOI: 10.31681/jetol.912965.

Universität Bremen: Take Home Exam über Stud.IP. Unter Mitarbeit von Jens Bücking. Online verfügbar unter https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/e-assessment/pruefungsformen/take-home-exam, zuletzt geprüft am 29.07.2021.

Universität Göttingen (2021): Online Prüfen. Unter Mitarbeit von Team Digitales Lernen und Lehren. Online verfügbar unter https://www.uni-goettingen.de/de/626427.html#info-2, zuletzt geprüft am 29.07.2021.

Universität Hamburg (2021): Take-Home-Exams. Die alternative digitale Prüfungsart zur Klausur in Präsenz. Unter Mitarbeit von Heiko Witt, 06.05.2021. Online verfügbar unter https://www.uni-hamburg.de/elearning/methoden/online-pruefen/take-home-exams.html, zuletzt geprüft am 12.07.2021.

Universität Paderborn (2021): Take Home Exam – kleine Ausarbeitung (24-, 48- oder 72-Stunden-Arbeit). Online verfügbar unter https://www.uni-paderborn.de/lehre/corona-lehre/digitale-pruefformate/take-home-exam, zuletzt geprüft am 29.07.2021.